大人も子どもも「国語」がもっと好きになる本【青木裕子さん・読書連載】

大の読書家として知られるVERYモデル・青木裕子さんによる連載エッセイでは、大人と子どもにおすすめの本を紹介。「書店に行くのも大好き」という青木さんは、はじめて訪れたブックカフェで運命の出会いがあったそう。ロングセラー絵本の魅力とともに、今すすめたい一冊を教えていただきました。

こちらの記事も読まれています

▶AI時代の予言の書?青木裕子さんイチ押し「VERY的夏休みの課題図書」

今月の一冊

ブックカフェで発見! ページをめくるごとに心を揺さぶられたエッセイ

まるで運命みたいな本との出会いがある

「どこでどうやって本を選ぶことが多いですか」と聞かれた時は「本屋さんで、その時の気分や直感に従って選ぶことが多いです」と答えます。書店に行くのが好きなのです。ネットで検索すれば、話題の一冊が調べられるし、ChatGPTか何かに相談すれば今の気分にぴったり合った本を提案してくれるでしょう。それでも、私が書店に足を運びたいのは、たくさんの本に囲まれることにこの上ない幸せを感じるからですし、そのなかから「これ!」という一冊に出会うのは、さながらハリーポッターと魔法の杖の出会いのような運命さえ感じるからです。

おしゃれだから手に取った本」はずの本に心を揺さぶられて……

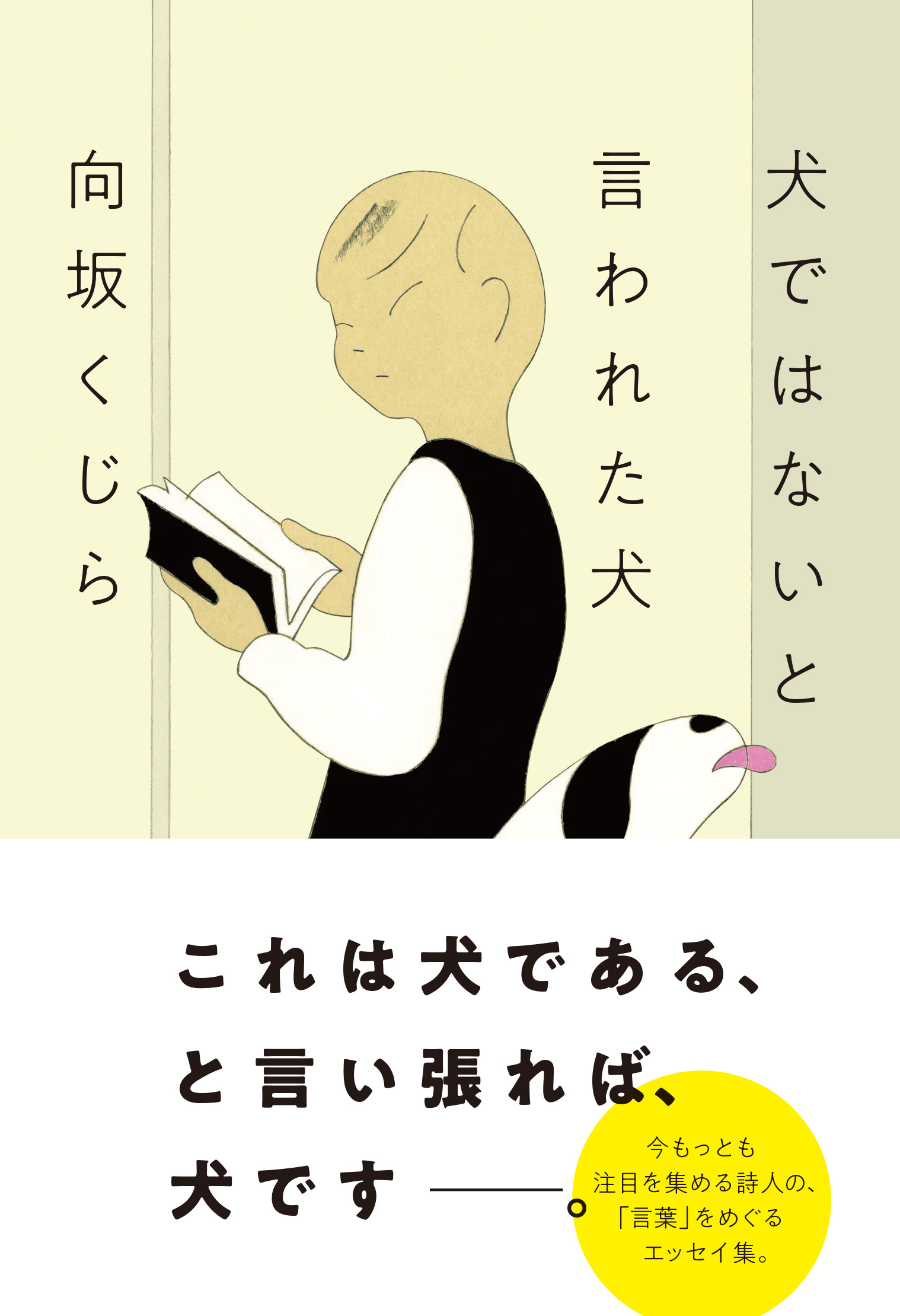

今回ご紹介する『犬ではないと言われた犬』とは、神楽坂のおしゃれなブックカフェで出会いました。はじめて入ったその場所で、ワクワクしながら物色していたら視界に飛び込んできた一冊。ニュアンスカラーの表紙と雰囲気のあるイラスト、さらに帯には〈今もっとも注目を集める詩人の、「言葉」を巡るエッセイ集〉とありました。何から何までシャレているではありませんか。神楽坂で買った、話題の詩人のエッセイ集を、コーヒーでも飲みながらゆったりと開く自分……「それ、やりたい!」正直なところそんな動機で手にした本です。まさかページをめくるごとにこんなにも気持ちを揺さぶられるなんて予想もせずに。

撮影/川﨑一貴〈ajoite〉

「ありのまま」や「多様性」を疑ってみる

〈口笛同好会が、空中分解していた〉という印象的な一文から始まるエッセイの数々は、言葉ととことん真摯に、手加減なく向き合う筆者の主張でした。エッセイの大半で筆者は怒ってい(るように感じられ)て、筆者の存在は、本人の言葉を借りるなら〈ドラゴン〉のよう。また、書く人でありながら教える人でもある(国語を専門とした少人数制寺子屋形式の学習塾「国語教室ことぱ舎」を主宰されています)筆者の思いがつづられたこの本は秀逸な教育本でもあると私には感じられました。〈「ありのままに」というのは、教育の業界でもときどき聞く文句である。~たかだか今できる範囲のことだけを彼らの「ありのまま」とみなし、そのあとにできるようになるたくさんのことに見てみぬふりをしてしまうんであれば、そんなに失礼なことはない。~「ありのままではいけない」と言いつづけられるのは、しんどくて、そして、うれしいことだ。〉ノックアウトです。“自己肯定感を高める”とか、“多様性”なんていう言葉を手に入れた私たちは、都合よく解釈したそれらの言葉を盾に、考えることを放棄してはいなかったか。立ち向かうことをあきらめてはいないだろうか。子育てをしながら、教育について考えながら、私自身どこかで感じていたけれど、とりあえず何か都合のよい言葉に包んでおいたことを明らかにされてしまったような思いでした。

撮影/須藤敬一

二度の芥川賞候補になった注目の作者

さて、帯にあったように著者の向坂くじらさんは、注目の詩人で、小説家としてはデビュー作から2作連続で芥川賞候補作になったことも記憶に新しい方です。(余談中の余談ではありますが、私にとっては、年齢は10歳ほど離れていますが同じ大学出身だったり、主宰されている国語教室が埼玉県の桶川市という、「わー、高校の時の同級生が住んでた!」場所にあったり、そんなことでも共通点を感じ、勝手に気になる存在です)確かな筆力でつづられる教育論、私はたくさんの人に読んでほしいと思っています。

『犬ではないと言われた犬』向坂くじら・著(百万年書房)

『いなくなくならなくならないで』『踊れ、愛より痛いほうへ』が芥川賞候補作に。今もっとも注目を集める詩人の、「言葉」をめぐるエッセイ集。

アナウンサーとして痛感した「伝える力」の大切さ

年明けに、国語塾が主催した『こども プレゼン・コンテスト』の審査員をつとめました。ステージで子どもたちが生でプレゼンをするそのコンテストでは、話す内容はもちろんですが、伝える力が重視されます。とても面白いプレゼンをした子への講評で私が伝えたのは、“評価が高かった理由は内容だけではない”ということ。つまり、同じ内容を話せば誰がやっても良い評価が付くわけではなくて、あなたの「伝える力」があったから面白いプレゼンになったのだということです。同じ内容でも伝え方によって面白くもつまらなくもなる、それは、アナウンサーとして“伝えること”を生業にしてきた私が嫌というほど味わってきた真実です。同じように、物語は表現によってその面白さが大きく変わると感じています。

あえて今すすめたい! 永遠のロングセラー絵本

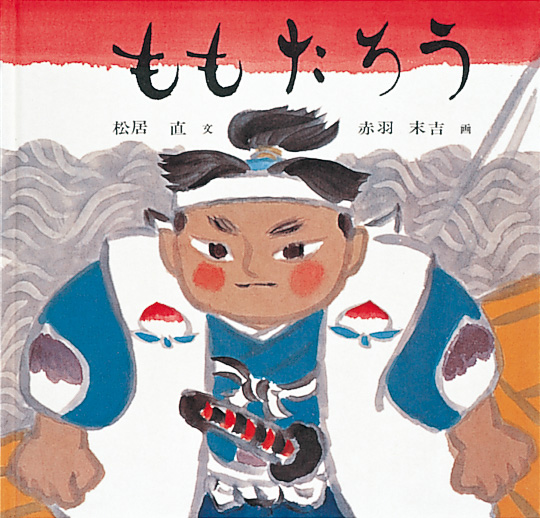

『ももたろう』という誰でも知っている物語であっても、表現によって、その印象は大きく変わります。ここでご紹介する、松居直版の『ももたろう』は私にとって、「これぞ桃太郎」と感じられるももたろうです。短い絵本ながら、なんというか筋がきちんと通っている印象を受けます。繰り返しのリズムも心地いいし、昔話らしい言葉遣いも小気味いい。ももたろうが〈ちゃんとすわって、りょうてをついて〉おじいさんとおばあさんに鬼退治に行く決意を伝える場面など、まるで時代劇の一場面のようです。気持ちの盛り上がりと共に、ももたろうの一人称が〈わたし〉から〈おら〉へ変化するところもグッときます。力強い絵もまた、「これぞ桃太郎」と感じられます。「もう知っているお話だし」と言わずに、ぜひ改めて手に取ってみてほしい一冊です。

『ももたろう』松居 直・著 赤羽 末吉・絵(福音館書店)

昔話の面白さが味わえる「桃太郎絵本」の決定版。力強い絵とともに、真の昔話の面白さが味わえる1冊。1965年初版のロング&ベストセラー。

最近の青木さんは?

VERY撮影にて。夏の撮影は暑いけれど皆さんのおかげで楽しいです。

息子たちとサッカーの試合観戦へ行きました。サッカーオタクの長男がたくさん解説をしてくれます。

子どもたちがサマーキャンプに行っている間にママ友と乾杯。早い時間にサクッとがいいかんじです。

冷房対策に必須のストール。このカーキがお気に入りです。

学校で星座の勉強をしたことで、星に興味津々の次男。ワークショップに行ってきました。夏休み中に、星空がきれいなところで一緒に空を見上げる機会があるといいなあ。

青木裕子さん

VERYモデル。小学生2人の男の子の母。「本は紙で読む派」で、忙しい日々のなか自宅やお子さんの学校近くの書店に立ち寄るのが楽しみだとか。

\あわせて読みたい/

▶青木裕子さん「本が読めない!育児中ママにこそすすめたい爆笑エッセイ」【新連載】