「おふくろの味=肉じゃが」って誰が決めたの?“ほっとする味”幻想を読み解く

もはや「死語」の領域に入りつつある「おふくろの味」。時折現世に迷い出てきては、フェミニズム的にたたかれたりしています。「おふくろの味」は誰が求め、誰がつくり出したのか? それは形を変えただけで、いまも残っているのか? 期せずして同時期の発売となった2冊の本から探ってみました。arikoさんの特製「肉じゃがレシピ」も必見です。

こちらの記事も読まれています

▶すぐに「キレる夫」に効くひと言とは? 漫画家・水谷さるころさんに聞く対処法

『「おふくろの味」幻想』

著者・湯澤規子さん・インタビュー

profile

湯澤規子(ゆざわのりこ)さん

1974年、大阪府生まれ。法政大学人間環境学部教授(歴史地理学)。筑波大学大学院歴史・人類学研究科単位取得満期退学。博士(文学)。著書に『胃袋の近代──食と人びとの日常史』『ウンコの教室──環境と社会の未来を考える』など、食の入口から出口まで、多数。

それは誰が求めたのか?

──「幻想」というのは現実にはない根拠もないもの、という意味で、そのようなとりとめのないものの変遷をたどっていくというのは、大変な作業だったのでは?

10人いれば10人が「こういう現実を自分は生きている」と思い込みながら生きていて、そのレイヤーが社会を作っていると感じたので、それを丁寧に書いてみたいと思いました。

──世界の切り取り方は十人十色、すべての現実は幻想であるとも言える。昨今、「おふくろの味」というと、女性の怒りの導火線的な文脈で語られることが多いのですが。

そうですね。でも、ジェンダー論一本ではない議論をしてみたいと考えました。副題が「誰が郷愁の味をつくったのか」という謎かけになっていて、本の中では4つのアクター(=関与者、犯人候補)が出てきます。それは、都市(第二章「都市がおふくろの味を発見する」)、農村(第三章「農村がおふくろの味を再編する」)、家族(第四章「家族がおふくろの味に囚われる」)、メディア(第五章「メディアがおふくろの味を攪乱する」)です。

──「都市」というのは、都会的という意味ではなく、かつての故郷から切り離された人たちの郷愁。

私は古くておいしい食堂に行くのが趣味で。そういう大衆食堂にはたいてい地名がついている(例:信濃屋、近江屋、三河屋など)ので、「地名食堂」と呼んでいたのですが、なぜそういう食堂が都市にあるのか不思議に思っていました。その答えの一つに、地方から都市への人の移動がありました。「金の卵」と呼ばれた集団就職の人たちや高度成長期に地方から出てきたサラリーマンたちの胃袋に応えるというメカニズムがあったんだと。

──それに対して「農村」というのは、村おこし的な?

私の専門は「歴史地理学」といって、地方へフィールドワークに出かけて、現地の人に昔の話を聞いたりすることが多いのですが、食の話ってどこに行っても面白くて。高度経済成長期に農村の人たちは、人はどんどん出ていくし、不便だし、と思っていたんですけど、たとえば観光が盛んになって、「柚餅子(ゆべし)」に出会った「アンノン族」(ʼ70年代)が「なに、これ、おいしい」って言っているのを見て、自分たちの作ってきた「田舎くさい」ものって実はいいものなのでは?と再発見。都市の目から「ディスカバー・ジャパン」されて自信を取り戻し、逆に都市に発信していこうという動きが出てきたり。

──地域の自治体などが中心になって、戦略的に。

「おやき」なんか特にそうですね。おふくろの味とふるさとの味を象徴する食べものとして展開していきました。日本全国どこでも同じ味が食べられるようになる一方で、固有の味がなくなることに対するカウンター・カルチャーとしての、したたかな文化の形成があるな、と思いました。

──「農村」の視点というのは、歴史地理学が専門の湯澤さんならではの発見ですね。3つめのアクターは「お母さんがごはんを作る問題」の「家族」。

「都市」から「農村」という、大きな社会構造の変化で、高度成長期に都市に出てきた人が核家族を作る。故郷や食経験が違う人と一緒になる確率が高くなり、その中で「家族はこうあるべき」とか「食卓はこうあるべき」という新しい規範がどんどん作られ、特に女性がそれに囚われていくことになります。

──わりと都市の家族の話ということですか?

そうでもないんです。テレビや雑誌が普及して、「いい家族、いい食卓はこんなだよね」という発信を日本全国同時に受けることになります。農村のおばさんたちがよく「テレビは決定的だったよね」と言っていましたが、ドラマなどで描かれた家族観は地域性を超えていきました。土井勝さんがʼ70年代に言っていた「故郷の味、旬を生かす」といった当初の象徴的なおふくろの味ではなくなり、ふるさとの味からも剝がされて、家族のために女性が作る食事みたいに矮小化されて。

──テレビという4つめのアクター「メディア」との関連も見えてきました。私がこの本を読んでいて思ったのが、「日本の心」と言われる「演歌」と似ている、パラレルだということ。子どもの頃、紅白歌合戦は演歌歌手ばっかりでつまらなかった。「おまえも日本人なんだからいつかはわかるようになる」と言われましたが、年を取っても一向に好きにならない(個人の感想です)。演歌は古いようで実は’60~’70年代に人気のあった音楽ジャンルにすぎないのであって(参考:『創られた「日本の心」神話』光文社新書)、「おふくろの味」も「創られた神話」ではないかと。森進一の『おふくろさん』がレコード大賞を獲ったのは1971年。おふくろの味が神話化したのも同じくらい。(ちなみにドラマ『前略おふくろ様』は1975年)。

演歌にしても、そういったジャンルが立ち上がってくるのは、懐かしさに「すがりたい」というか、人間ならではの「思い込み」があったからで。それは市場にもなるし、結局、大衆文化ってそういう側面があります。

「おふくろ」は社会的な言葉

──そもそも女性は母親を「おふくろ」って呼ばないですよね。

全く言わないですね。

──子どもも母親のことは「おふくろ」とは呼ばない。そこで「親の呼び方問題」なんです。私(男)は子どもの頃、「ママ」と呼ばされていて、物心ついたときにさすがに「ママ」とは呼べなくなる。そうすると「おふくろ」に逃げる奴が出てくるのですが、私はそれにも失敗し、結局声掛けは「ねえ」とか「ちょっと」になりました。

家ではママと呼び続けていたとしても、学校や職場では「うちのおふくろがさ」と呼び分ける。「おふくろ」って社会的な言葉なんですね。

──結局のところ、「おふくろの味」を求めているのは社会とも言えますね。いま、男子学生たちは母親のことをなんと?

関西ふうの「おかん」というのが流行っていて。

──なるほど。第三者的オトナ的に突き放したクールなかんじもあり(関東人の個人的な感想です)……。

ちょっと、愛情もあり。

──湯澤さんのお子さんは?

その問題を前もって聞いていたので「母さん」に。

肉じゃがの登場

──肉じゃがというと「おふくろの味」の代名詞ですが。

ʼ80年代にメディアが、おふくろの味って肉じゃがだよね、と言い始めて。

──そもそも肉じゃがって歴史が浅いんですよね。

魚柄仁之助さんの『国民食の履歴書』(青弓社)によれば、ʼ70年代にようやく登場した比較的新しい料理で、それを伝統であるかのように位置づけたのはメディアであったと。『ねるとん紅鯨団』(1987~1994年)でも「お嫁さんにしたい人」=「肉じゃがを作れる人」みたいな話が出てきて。当時の女性たちはそれを内面化して、作れないことにコンプレックスを抱いたり、謎の罪悪感を持つ人まで出てきて。ホッとする味、自分をいたわってくれる味、が男性の情緒に訴えかけるという「物語」が増幅していきました。

──「都市」でも「農村」でも「固定された役割」でもない。ニュータイプの実用的な「おふくろの味」が浮上しました。

「おふくろの味」を利用しているという見方もされますが、気をつけなければいけないのは、「おうちのことをするのが好き」という人は男女を問わず必ず一定程度いるのです。最近、都内のある大学で授業をしたとき「先生はそう言うけど、私はそんなに働きたくない。ママと同じようにステータスの高い人と結婚して、家に入りたい」という学生が多かったんですよ。キャリアを手放さないという気概の人もいれば、仕方なく働いてる人もいるけど、「現代の女性はみんなバリバリ働きたいはず、という前提で話すと現実を見誤る」とそこで気がつきました。ʼ90年代の赤文字系雑誌(『JJ』『CanCam』など)の読み手の中には「おふくろの味」でステータスの高い人をゲットするという人たちもいましたが、あえて料理に自分の強みを見出していく女性も確かにいたと。

──最初におっしゃっていたように、10人いれば10とおりの「おふくろの味」の切り取り方があると。

「おふくろ」がみんな料理上手で、ほっとする味を作り続ける、というのはそれこそ幻想で、日常の家庭料理なんか、失敗もするし、疲れていれば適当なものも出すし、「また今日もこれか」みたいなものも出てくる、そういう世界なのにな、って思います。「ポテサラ論争」に出てくる高齢男性にも「この場合、総菜を買っている主婦はどのような時空に生きているのか」という他者に対する想像力が必要だった。

──「ポテトサラダくらい」と言うけど、私もたまに作りますが、熱々のジャガイモの皮をむいたり、冷やす時間が必要だったり、手間がかかる。この男性、ポテサラ作ったことないな、と思いました。

Ⓒ『料理は妻の仕事ですか?』

ライフスタイルとしての料理

「おふくろの味」も、「こうあるべき」をつくりすぎず、「あの人はこう思っているけど、私は違う、それでいいんだ」とある意味で寛容になれたらいいと思い、そのひとつの方法として、それぞれの現実をレイヤーで描きました。この本は読んだ人によって感想がいろいろで、私の父は、母がこんなふうにして生きていたことを知らなかった、「ごめんな」と。50代の女性は「もやもやしてたことを吐き出したくなりました」と。「地名食堂、いいですね。巡ってみようかな」という男性もいれば、ある編集者は「どうして栗原さんの本があんなに売れるのか関心がなかったから知らなかったけど、メッセージが違うんだね」と。

──栗原はるみさんは画期的でしたよね。(『ごちそうさまが、ききたくて。』文化出版局1992年、は累計132万部、85刷で現在も売れ続けている)。

「レシピおたく」の私から見ると、それまでのレシピは、煮物とか焼き物、野菜料理とか、食のカテゴリーで、料理家はちょっと後ろに退いてそれをうまく作っていく技術伝承のレシピ提供者だった。それこそ料理百科がバンバン出てきて、みんな疲れてどんよりしてきたところに、「私」という主語で話す料理家が現れた。

──料理本というより写真集みたいな。「カリスマ主婦」と言われてました。

料理を作るのは、嫌な仕事を押し付けられるみたいなイメージがあったのを、「それこそ創造的、クリエイティブじゃないかしら⤴」みたいな、素敵な人が現れた。

──ライフスタイルとしての料理。

ʼ90年代、「おふくろの味」が死滅し始めたころに、女性だけでなく、「みんな料理ができるようになったらいいじゃない、おいしいもの食べたいでしょう⤴」というシンプルなメッセージを届ける小林カツ代さんが活躍して。そして栗原はるみさんは料理を通して人生や暮らしを、教えるのではなく伝える。自分のキッチン、自分の器、自分の持っているものを映す。ちょっと頑張れば手が届くかもという憧れの階層の奥様が生きることを料理で表現するなんて素敵、と感じた読者が多かったのだと思います。

──「おふくろの味」的なメッセージはなかったですか?

静岡県の下田にお母さまがいて、下田で取材した「伝えていきたい母の味」という企画がありました。奇抜な料理を出すわけでなく、ベースは故郷にあるけど、ここにパクチーをのせたら素敵みたいな。絶妙なんです。

──たしかに。

いま、書店に並んでいる息子さんの栗原心平さんの本『栗原家のごはん』(大和書房)のサブタイトルは「祖母から母に、母から僕に、そして僕から息子へ。」という、あえて自分の息子へ、みたいな経路を、伝統を引継ぎつつも新しい伝統を作っている最中、という。書店で「ううん」とうなっちゃいましたね。

──炎上しない。絶対。

「おふくろの味」の不幸

──湯澤さんが国会図書館で調べられたように、21世紀に入って「おふくろの味」を冠した書籍数はゼロになります。「何十万年もお母さんが続けてきたこと」の歌詞がある味の素のCM「日本のお母さん」(2012年)は炎上して放送中止。最近ではファミリーマートの総菜ブランド「お母さん食堂」も「ファミマル」に。ジェンダーバイアスを助長する恐れのあるものは消えていきます。

本のタイトルとしてはなくなっても、「おふくろの味」的なものは残り続けていて、書籍としては「おばあちゃんの」とか「おうちごはん」とか「ほっこりご飯」とかありますね。

──言い換える。

NHKの「きょうの料理」に「ビギナーズ」というミニコーナーがありますが、ハツ江おばあちゃんと娘のとし子さんが出てきて、とし子さんは全然料理しないでいつもごろごろ寝っ転がっているので、ハツ江さんが孫に食べさせるみたいなシチュエーション。これがハツ江さんがとし子さんに教えるみたいなことになると多分炎上するけど、孫が来たときに「こうやって作るとおいしいのよ」といった体で作る。

──そもそも「きょうの料理」というのは、土井勝さんがずっと「おふくろの味」を推していました。

時代に合わせて、たとえばコウケンテツさんとか、次世代の担い手として若い男性をどんどん起用したり、ちゃんと考えているんです。

──しっかりジェンダーシフトしている。

「おふくろの味」というのは別に敵視しなければいけない概念では全然なくて、地元の食材を、季節に合わせて、手をかけて拵えていった人たちのスゴ技、その文化を尊重する、みたいな話だったらよかったんですけど、あまりにもʼ80年代、ʼ90年代に家族やジェンダーの議論に閉じすぎてしまったというのが不幸だったと思います。だから「おふくろの味」をもう一回広げるとしたら、土井善晴さんが盛んに言っているように「家族のためじゃなくていい」「自分のために作ればいい」「自然と対話して作ればいい」。それは元々、お父さんの土井勝さんが「おふくろの味」で言っていたことに戻っているんですよね。「一汁一菜」でワンクッション置いて、原点回帰というかそっちのほうにいくんじゃないかと楽しみなんですが。料理はもうしなくていい、煩わしいからサプリメントでいい、って解体しすぎるとつまらない。解体するだけじゃなくて次に何を作れるか、「都市」「農村」「家族」「メディア」に加えて第5のアクターである読者の皆さんと、「おふくろの味」を巡っての悲喜こもごもをあらためて考えていきたいです。

◉book

『「おふくろの味」幻想

誰が郷愁の味をつくったのか』

(光文社新書)

いつの間にか消えていったあの「おふくろの味」とは何だったのか。その時代、年代、性別によって、世の中の写し鏡のようにさまざまなアングルから切り取られた「幻想」に、社会学的手法で迫る。現代大衆文化史としても楽しい一冊。

arikoさんの肉じゃが

「おふくろの味」としては、母譲りのレシピがいくつもあります。普段の食卓はもちろんですが、お正月の白味噌のお雑煮やクリスマスなどの行事ごとのときはやはり母からのレシピで作ります。チキンアドボやサワークリームを使ったストロガノフ、キャンベルのスープを使ったライスグラタンなどの昭和の洋食っぽいものが多いですね。肉じゃがみたいなお惣菜は結婚してから作り進化したメニューです。

arikoさん

料理研究家・ライター 日々の料理をアップするInstagram:@ariko418はフォロワー20万超え。著書多数。最新刊は『arikoの喫茶室』(マガジンハウス)。

◉材料

じゃが芋(メークイン)…3~4個

玉ねぎ…1個

にんじん…1本

牛肉薄切り落とし…200g

しらたき…100g

いんげん…10本

米油などの植物油…小さじ1

だし汁…300㎖

醤油…大さじ4

みりん…大さじ3

酒…大さじ3

砂糖…大さじ3

◉作り方

1. じゃが芋は皮をむいて、4㎝角の大きさに切り、玉ねぎは半分に切ってから1.5㎝幅のざく切りにする。にんじんは乱切りにする。しらたきは長さを1/3程度に切って、さっと下ゆでしてざるに上げる。いんげんは洗ってヘタを取り、5㎝長さに切り、さっと下ゆでする。

2. 鍋に油小さじ1を入れて中火にかける。はじめにじゃが芋とにんじん、玉ねぎを加え、全体を底から混ぜながら野菜の表面が透明になるまで炒める。

3. だし汁を加えて沸騰させ、牛肉をほぐしながら入れる。再び沸騰させ、アクをすくい取り、しらたきを加える。

4. 調味料(砂糖、酒、みりん、醤油)を加えて、軽く混ぜ、落とし蓋をして15分ほど中弱火で煮る。落とし蓋をはずして5~8分煮詰めてしっかり味を含ませる。最後にいんげんを加えてひと煮立ちして器に盛る。

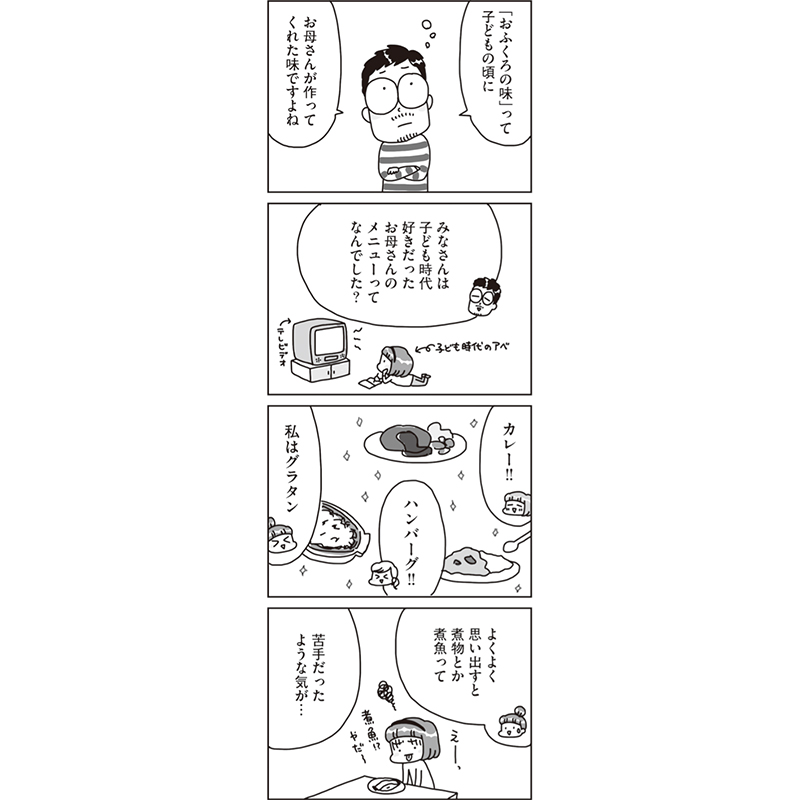

「大事なのは本人の食べていく力」漫画家・イラストレーター アベ ナオミさん

「大事なのは本人の食べていく力」

漫画家・イラストレーター

アベ ナオミさん

Ⓒ『料理は妻の仕事ですか?』

Ⓒ『料理は妻の仕事ですか?』

アベ ナオミさん

1985年、宮城県生まれ。イラストレーター。日本デザイナー芸術学院仙台校卒。イラスト、コミックエッセイを中心に活躍。『子どもを叱りつける親は失格ですか?』(KADOKAWA)など著書多数。2男1女のママ。Instagram:@abenaomi

以前は、ほっこりした肉じゃがとか、いわゆる「おふくろの味」というものを作らなきゃいけないと思ってました。マンガにも出てきますが、うちの母は農家の長男の嫁。「料理の超人」で、4世代9人、一日3食をすべて手作り、食べさせることで夫や家族に愛情を表していました。結婚前、私が今の夫とお付き合いしているのを知ったときも「まず胃袋をつかみなさい」と。夕飯時にはそばにくっついているように言われ、スパルタでした。「ああ、こうやって、ほっこりした味を継承していかないと、将来自分の子どもに愛情を伝えられないのではないか」って。たぶん、それこそが「幻想」だったんですね。

うちの子、お弁当は私が作ったものよりも、冷凍食品のほうが好きなんです。解凍しておいしくなるように作ってある長年の企業努力の賜物に勝てるわけがない。謎の罪悪感から、無理に一品でも手作りのものを入れなくちゃと、タコさんウインナーとかブロッコリーの和え物とか試行錯誤したんですけど、息子から「余計なものを入れないでくれ」と言われて。

私の兄は「超人母」の下で味の英才教育を受けてしまったので、舌が無駄に繊細なんです。顆粒出汁みたいなものを使ったうどんを食べると「えっ、これなんか、ちょっと違う」なんて腹が立つことを言う。40で独身、「それ、モテる要素ないからね」って言ってるんですけど。逆に夫は「おふくろの味ほぼない状態」で大人になって私に出会ったのですごい気がラクでした。

なんでもおいしいってなってくれるんで。だから、子どもにもこれから先、おふくろの味なんか教えなくてもいいかなって。

いちばん大事なのは本人の食べていく力。自炊したり、誰かと一緒に作る技術のほうが大事なのかな。だから、積極的に子どもをキッチンに入れるようにしています。それこそ「働かざる者食うべからず」。夫と一緒に食事の準備をしているときに子どもたちだけ「スプラトゥーン」やってるのはダメ。テーブル拭いたりお箸並べたりして、みんなで「いただきます」ができるようにしています。

いま、ごはん作りのメインが夫になっているんです。彼は経理マンで計算高い人なので、私に原稿描かせたほうが費用対効果が高い、家計が潤う、私を働かせるために俺が作ろうと。ずっとサラリーマンだったんですけど、一緒に私の法人を作ると言い出し、ある日私に無断で会社を辞めてきて、「俺、主夫になるから」と。「大黒柱すり替え詐欺」と呼んでるんですけど(笑)。「あなたが家のことを全部やるくらいじゃないと無理」と言ったのですが、なかなかうまくいかず。でも、このマンガを執筆中、側で読んでくれていて「やっぱりこの状態っておかしくない?」っていう思いが夫に伝わったのか、「俺の本来やんなきゃいけないことを、なあなあにして妻にやらせてたんだな」と気づいてくれたみたいです。本当にこのコミック・エッセイを描いてよかったです。

◉book

『料理は妻の仕事ですか?』

(KADOKAWA)

毎日の仕事に追われながら、休む間もなく家族5人のごはんを作っていたアベさんが「料理=愛情」の幻想から脱却し、「料理をシェアする10か条」をうちたてるまで。「おふくろの味幻想に惑わされない!」 は第4章。『自炊力』(光文社新書)の著者・白央篤司氏監修。

あわせて読みたい

▶“心が軽くなる”言葉が話題の「あぴママ」さんがママの育児悩みに答えました!

▶【ウクライナ侵攻から一年】“なぜ戦争は起きるの?”と子どもに聞かれたら

▶子育てインフルエンサー・木下ゆーきさん「育児中の“もう無理!”を笑いに変える方法」って?

撮影/吉澤健太 取材・文・構成/フォレスト・ガンプJr.

*VERY2023年6月号「意外と歴史が浅かった「おふくろの味」という幻想」より。

*掲載中の情報は誌面掲載時のものです。商品は販売終了している場合があります。